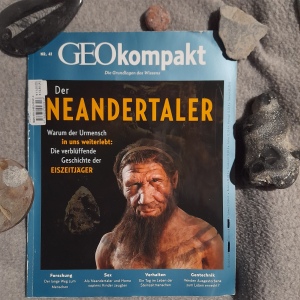

Anlass zu diesem Blogbeitrag war die Lektüre eines Themenheftes von GEOkompakt. Aber ich habe schon früher zum Thema gelesen und vor einigen Jahren war ich in einer Ausstellung anlässlich des 150. Jubiläums des ersten Urmenschen-Knochenfundes im Neanderthal; 1856 wurde erstmals eine andere, längst ausgestorbene Menschenart identifiziert, nach dem Fundort erhielt sie den Namen Homo Neanderthalensis, Neandertaler.

Die große Ausstellung war im Rheinischen Landesmuseum in Bonn; 2006 (hoppla, ist das schon wieder 18 Jahre her?). Gezeigt wurden damals auch andere berühmte Skelette und Knochenfragmente von verschiedenen Vorfahren aus dem Stammbaum des Menschen, einige sogar im Original, die meisten natürlich nur als Nachbildung.

Zu der damaligen Ausstellung gibt es noch einen Bildband: „Roots: Wurzeln der Menschheit“ .

Das Landesmuseum ist auch ohne Sonderausstellung zum Thema empfehlenswert, ist doch das Originalskelett des Neandertalers seit 1877 fester Bestandteil der Dauerausstellung.

Auch im Neanderthal-Museum in Mettmann bin ich schon einmal gewesen – ist sogar noch länger her. Wir hatten damals eine denkwürdige Führung und ich möchte unbedingt mal wieder hin.

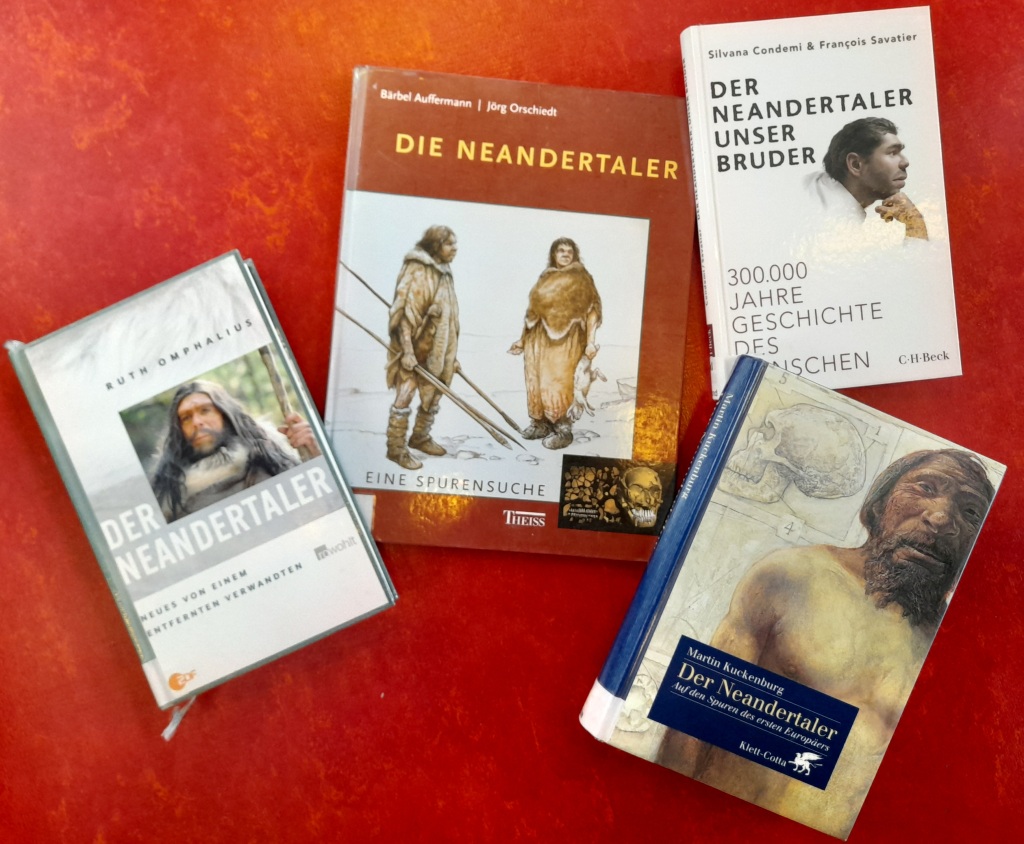

Eine sehr empfehlenswerte Einführung: „Die Neandertaler“ aus der Beck-Wissen-Reihe, geschrieben von Friedemann Schrenk (zusammen mit Stephanie Müller), dem wohl bekanntesten Paläo-Anthropologen Deutschlands. Auch wenn der Neandertaler nicht sein eigentliches Forschungsobjekt ist (Schrenk sucht vor allem in Malawi nach viel älteren menschlichen Vorfahren), so versteht er doch kurz und allgemeinverständlich den Forschungsstand und die gängigen Hypothesen darzustellen. Allerdings ganz so aktuell ist der Stand des kleinen Buches von 2005 nun doch nicht mehr; eine überarbeitete Neuauflage ist für das nächste Jahr angekündigt.

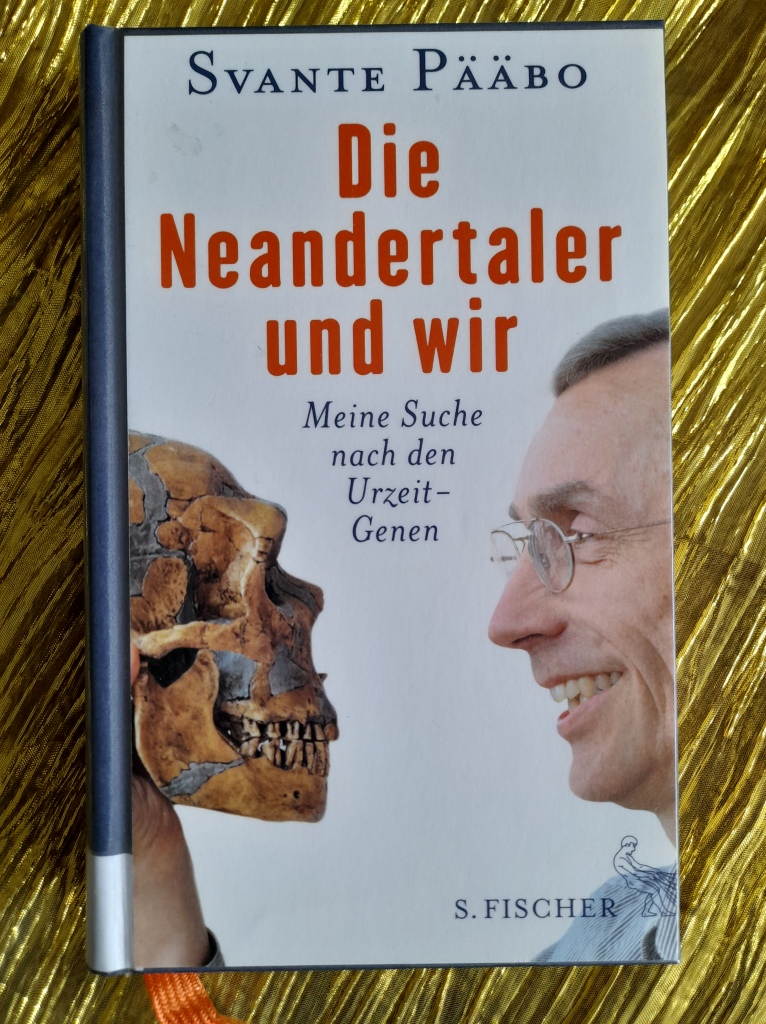

Über den Neandertaler gab es in den letzten Jahren viele neue und erstaunliche Erkenntnisse, durch neue Funde und vor allem durch die Genetik, genauer der Paläogenetik. Svante Pääbo und sein Team im Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) haben Gene des Neandertalers aus den jahrtausendealten Fossilien extrahieren und das Genom rekonstruieren können. Im Vergleich mit dem Genom des Homo Sapiens stellte sich heraus, dass wir wohl einige wenige Gene dieser anderen Spezies in uns tragen, das bedeutet, dass also vor vielleicht 70.000 Jahren Neandertaler und Homo Sapiens gemeinsame Kinder hatten.

Der Neandertaler selbst ist eigentlich kein direkter Verwandter in unserer Stammbaumlinie, er hat sich parallel zum Homo Sapiens entwickelt. Die Vermischung dieser unterschiedlichen Arten und die Folgen bis in unseren heutigen Genpool waren eine große Überraschung. Für seine Forschungen erhielt Svante Pääbo 2022 einen Nobelpreis. All das wird ausführlich in dem GEOkompakt-Heft erklärt und auch für Laien sehr anschaulich dargestellt. Noch genauer erzählt natürlich der Wissenschaftler selbst in „Die Neandertaler und wir: meine Suche nach den Urzeit-Genen“.

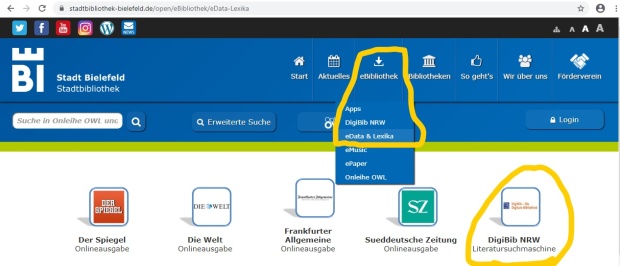

Über die Evolution des Menschen und dabei auch über den Neandertaler findet Ihr mehr im Bereich Naturwissenschaften in den Untergruppen Ukl = Entwicklungsgeschichte des Menschen und Ukm = Humangenetik.

Auch bei den Kinder- und Jugendsachbüchern findet Ihr Material zum Thema – altersgerecht, das ein oder andere aber auch für Erwachsene lesenswert. Dort heißt die Sachgruppe Urzeit.

Einen Roman möchte ich hier noch empfehlen, Mitautor ist der Paläoanthropologe Nicholas Conard, Professor in Tübingen und Blaubeuren; mit seinem Team erforscht er u.a. Höhlen in der Schwäbischen Alb, die sowohl Wohnraum für Neandertaler als auch für Homo Sapiens waren, wahrscheinlich nicht zeitgleich, aber möglich ist auch das. Im Roman „Die Venus aus dem Eis: wie vor 40 000 Jahren unsere Kultur entstand“ gibt es so ein Zusammentreffen der unterschiedlichen Spezies. Conard ergänzt die fiktive Erzählung auf mehreren eingefügten Seiten mit den Erkenntnissen der Wissenschaften und den gängigen Hypothesen z. B. zum Aussterben der Neandertaler oder zum Kunstverstand, den Sinn für Ästhetik und über die Spiritualität der Steinzeitmenschen. Ein Roman als Doku-Fiction kombiniert mit den dazu passenden Sachinformationen, eine unterhaltend-spannende Art der Wissensvermittlung via Storytelling.

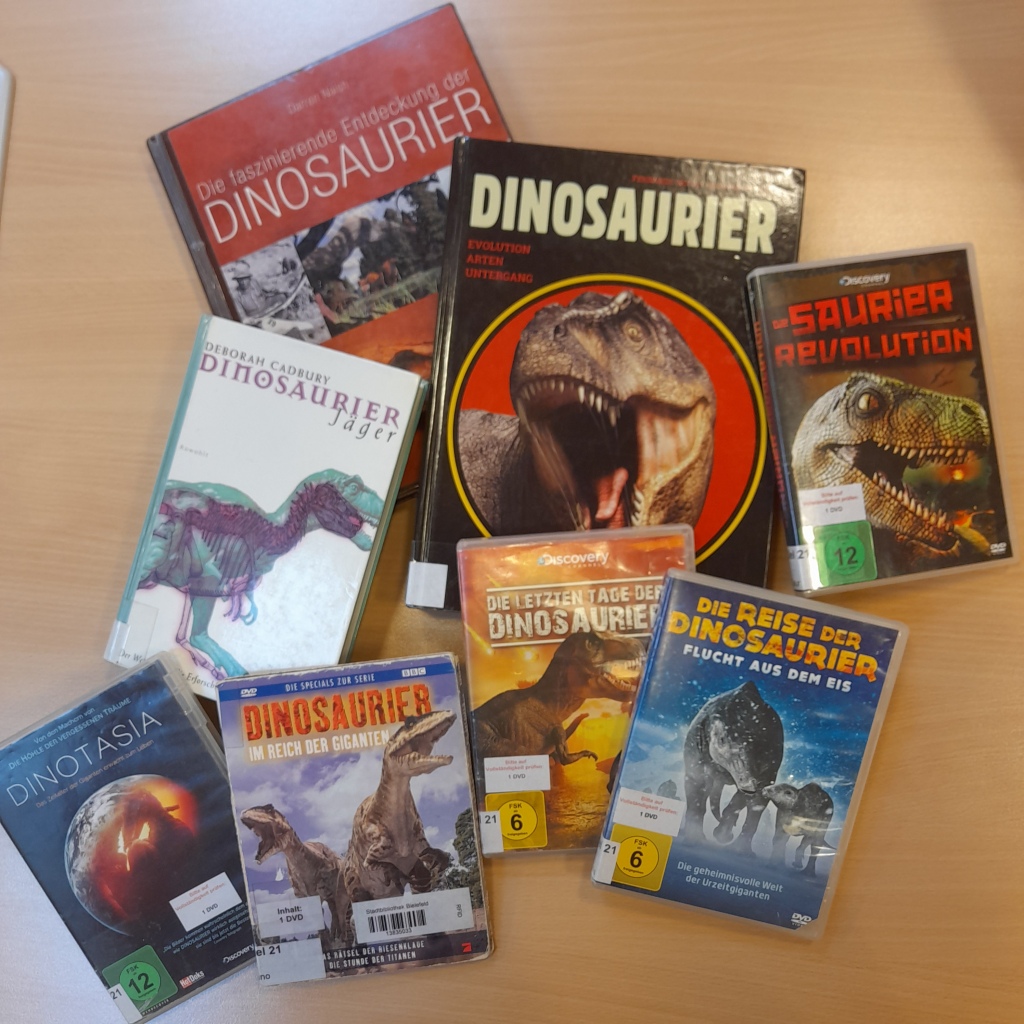

Dokutainment kennt man sonst eher als Film, als DVD in unserem Bibliotheksbestand oder z. B. in der ZDF-Mediathek.

Viel Freude beim Stöbern und Lesen

HilDa

Zuerst habe ich die Eier gekocht und mich danach an die Farben gemacht.

Zuerst habe ich die Eier gekocht und mich danach an die Farben gemacht. Als Blatt und Ei fest im Strumpf waren, habe ich die Strümpfe mit einem Gummi fest zugeknotet und dann in die Farbtöpfe gelegt.

Als Blatt und Ei fest im Strumpf waren, habe ich die Strümpfe mit einem Gummi fest zugeknotet und dann in die Farbtöpfe gelegt. Die gelbe Farbe blieb leider nur minimal an den Eiern haften. Die Eier hätte ich vorher mit Essig einreiben oder der Farbe Essig beimischen sollen.

Die gelbe Farbe blieb leider nur minimal an den Eiern haften. Die Eier hätte ich vorher mit Essig einreiben oder der Farbe Essig beimischen sollen.